国外从70年代末80年代初就开始进行保护和控制综合自动化新技术的开发和试验研究工作,80年代中期,我国亦开始研究变电站综合自动化技术。尤其是近年来,国内变电站综合自动化技术也得到了飞速的发展。下面就国内外变电站综合自动化技术的现状与发展作一总结和分析。

变电站分立元件的自动装置阶段

为了保证电力系统的正常运行,研究单位和制造厂家,长期以来陆续生产出各种功能的自动装置,例如:自动重合闸装置、低频自动减负荷装置、备用电源自投和各种继电保护装置等。电力部门可根据需要,分别选择配置。70年代以前,这些自动装置主要采用模拟电路,由晶体管等分立元件组成,对提高变电站的自动化水平,保证系统的安全运行,发挥了一定的作用。但这些自动装置,相互之间独立运行,互不相干,而且缺乏智能,没有故障自诊断能力,在运行中若自身出现故障,不能提供告警信息,有的甚至会影响电网运行的安全。同时,分立元件的装置可靠性不高,经常需要维修、体积大,不利于减少变电站的占地面积,因此需要有更高性能的装置代替。

微处理器为核心的智能自动装置阶段

1971年,世界上第一片微处理器问世。美国Intel公司率先做出了贡献,接着许多厂家都纷纷开始研制微处理器,逐步形成了以Intel公司、Motorola公司、Zilog公司为代表的三大系列微处理器产品。由于该产品集成度高、体积小、性能价格比高,被微型机迅速渗透和占领了各个技术领域,为计算机应用的普及和推广提供了现实的可能性。另一方面,工农业生产和科学技术发展的需求,反过来又促进了微处理器技术的迅速发展,使之在70年代的10年中便更新了三代。20多年来,几乎每两年微处理器的集成度便翻一翻,每2~4年便更新换代一次。现已进入第五代,即64位高档微处理器阶段。

80年代,随着国家改革开放方针的进展,微处理器技术开始引人我国,并且吸引了许多为电力行业服务的科技工作者,他们都把注意力放在如何将大规模集成电路技术和微处理器技术应用于电力系统各个领域上。在变电站自动化方面,首先将原来由晶体管等分立元件组成的自动装置逐步由大规模集成电路或微处理机代替,由于采用了数字式电路,统一数字信号电平,缩小了体积,明显地显示出优越性,特别是由微处理器构成的自动装置,利用微处理器的智能和计算能力,可以应用和发展新的算法,提高了测量的准确度和控制的可靠性,还扩充了新的功能,尤其是装置本身的故障自诊断能力,对提高自动装置自身的可靠性和缩短维修时间是很有意义的。

这些微机型的自动装置,虽然提高了变电站自动控制的能力和可靠性,但在80年代,基本上还是维持原有的功能和逻辑关系的框框,只是组成的硬件结构由微处理器及其接口电路代替,扩展了一些简单的功能,多数仍然是各自独立运行,不能互相通信,不能共享资源,实际上形成了变电站的自动化孤岛,因此仍然解决不了前述变电站设计和运行中存在的所有问题。随着数字技术和微机技术的发展,变电站内自动化孤岛问题引起了国内外科技工作者的关注,并对其开展研究和寻求解决的途径。因此变电站综合自动化是科学技术发展和变电站自动控制技术发展的必然结果。

变电站综合自动化系统的发展阶段

国外变电站综合自动化的发展概况

国外从70年代末、80年代初就开始进行保护和控制综合自动化系统的新技术开发和试验研究工作。如由美国西屋电气公司和美国电力科学研究院(EPRI)联合研制的SPCS变电站保护和控制综合自动化系统、由日本关西电力公司与三菱电气公司共同研制的SDCS-I、II保护和控制综合自动化系统,SDCS-I、II系统从1977-1979年进行了现场试验及试运行,80年代初已交付商业应用。目前,日本日立、三菱、东芝公司,德国西门子公司(SIEMENS)、AEG公司,瑞士ABB公司,美国通用电气公司(GE)、西屋电气公司(Wesinghouse),法国阿尔斯通公司(AL-STHOM),瑞士Landis&Gyr公司等国际著名大型电气公司均开发和生产了变电站综合自动化系统(或称保护与控制一体化装置),并取得了较为成熟的运行经验。

西门子公司于1985年在德国汉诺威正式投运其第一套变电站自动化系统LSA678,至1993年已有300多套同类型的系统在德国本土及欧洲其他国家不同电压等级的变电站投入运行,至1995年,该公司在中国也陆续得到十几个工程项目,基本上是110kV城市变电站。LSA678系统的结构有全分散式和集中与分散相结合两种类型。

ABB公司的变电站综合自动化系统SCS100,在芬兰生产,用于中、低压变电站。SCS200在瑞典生产,用于高压变电站。

各公司变电站综合自动化系统的主要特点为:系统一般采用分层分布式,系统由站控级和元件/间隔级组成,大部分系统在站控级和元件/间隔级的通信采用星形光纤连接,继电保护装置下放到就地,主控制室与各级电压配电装置之间仅有光缆联系,没有强电控制电缆进入主控制室,这样节约了大量控制电缆,大大减少对主控制室内计算机系统及其他电子元件器的干扰,提高了运行水平和安全可靠性。

国外在制定变电站综合自动化技术规范方面的进展

国外变电站综合自动化系统制造厂商颇多,但他们彼此之间一开始就十分注意系统的技术规范和标准的制定及协调,以避免各自为政造成的不良后果,以便于这门新技术能够迅速发展和广泛的应用,这是很值得我们学习的。目前,许多国际性组织或权威机构都在进行这项工作,如国际电工委员会(IEC)、国际大电网会议(CICRE)、德国电力事业联合会(VDEW)和电工供货商机构(ZVEI)、美国电力科学研究院(EPRI)和IEEE的电力工程学会(IEEE、PES)都正在制订或已制订了某些标准。

德国电力行业协会(VDEW)为电子制造商协会(EVEI)制定的关于数字式变电站控制系统的推荐草案于1987年公布,成为IEC TC 57在起草保护与控制之间接口标准的参考,内容非常丰富。德国的三大电气公司Siemens、ABB、AEG基本上是按这一推荐规范设计和开发自己的产品。该草案把变电站的结构规定为站控级(Station Level)和元件/间隔级(Bay LeveI)。对于系统的硬件、软件、参数化、资料、测试、验收和现场调试等那做出了具体而详尽的规定。该推荐草案的公布不仅对德国国内变电站综合自动化的发展而且对整个欧洲地区都起了一定的促进和规范作用。

美国电力科学研究院EPRI委托西屋电气公司研究起草的变电站控制与保护项目的系统规范,于1983年8月发表(EL-1813),1989年又进行了修改与增补。该规范定义出了变电站综合自动化系统的范畴,同时列出了该系统应具备的功能菜单,规定了每一种功能应具备的内容及基本要求。它反映了变电站综合自动化的基本要求,总共逐个规定了26种功能。普遍认为,任何一种装置的功能都不可能超出上述功能清单之外。

国际电工委员会第57次技术委员会(IEC TC 57)为了配合变电站综合自动化方面的进展,成立了“变电站控制和保护接口”工作组,负责起草该接口的通信标准,该工作组共12个国家(主要集中在北美和欧洲,亚洲有中国,非洲有南非)2000位成员参加。从1994年3月到1995年4月举行了四次讨论会,于1995年2月向IEC秘书处提交了保护通信伙伴标准IEC87Q-5-103,为控制与保护之间的通信提供了一个国际标准。

我国变电站综合自动化的发展过程

我国变电站综合自动化的研究工作开始于80年代中期。1987年,清华大学电机工程系研制成功一套符合国情的变电站综合自动化系统,在山东威海35kV望岛变电站投入运行,用3台微型计算机实现了全站的微机继电保护、监测和控制功能。之后.随着1988年由华北电力学院研制的第1代微机保护(01型)投入运行,第2代微机保护(WXB—11)1990年4月投入运行并于同年12月通过部级鉴定。这样,在远动装置采用微机技术后,更为复杂的继电保护全面采用微机技术成为现实。至此,随着微机保护、微机远动、微机故障录波、微机监控装置在电网中的全面推广应用,人们日益感到各专业在技术上保待相对独立造成了各行其是,重复硬件投资,互连复杂,甚至影响运行的可靠性。1990年,清华大学在研制鞍山公园变电站综合自动化系统时,首先提出了将监控系统和RTU合二为一的设计思想。1992年5月.电力部组织召开的“全国微机继电保护可靠性研讨会”指出:微机保护与RTU,微机就地监控.微机录波器的信息传送,时钟、抗干扰接地等问题应统一规划并制定统一标准,微机保护的联网势在必行。由南京电力自动化研究院研制的第1套适用于综合自动化系统的成套微机保护系统ISA-1于1993年通过部级鉴定以后,各地电网逐步开始大量采用变电站综合自动化系统。1994年中国电机工程学会继电保护及自动化专委会在珠海召开了“变电站综合自动化分专业委员会”的成立大会,这标志着对变电站综合自动化的深入研究和应用进入了一个新阶段。

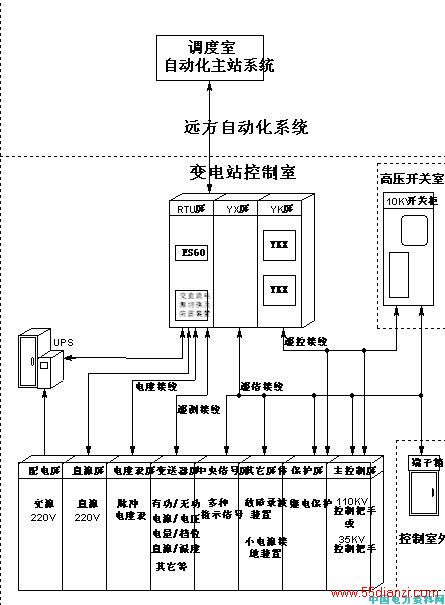

目前,国内有关研制和生产单位推出的变电站综合自动化系统及产品很多,根据该技术的发展过程及系统结构特点,归纳起来可分为4种典型类型。

第1种类型为基于RTU、变送器及继电保护与自动装置等设备的变电站综合自动化系统,一般称为增强型RTU方式,也称集中式,或第1代综合自动化系统。该类系统实际上是在常规的继电保护及二次接线的基础上增设RTU装置以实现“四遥”。结构上仅是站级概念,有关重要信息(如保护动作信息等)通过硬接点送给RTU装置,变电所的监测量一般经变送器变换后送给RTU。开关监测量是直接引至RTU,RTU的控制输出一般经遥控执行柜发出控制命令。该类系统的特点是:系统功能不强,硬件设备重复、整体性能指标低,系统联接复杂,可靠性低,但其成本低,特别适合于老站改造。现在全国大量远行的无人值班变电站多采用此种模式。实际上该类系统仅为变电站综合自动化的初级形式,尚不能称为综合自动化系统。