摘要:叙述在通信系统中过电压产生的原因、雷电的形成、防护的措施以及各种防护器件。

关键词:过电压雷电防护器件

Emerging Reason and Protection of Over Voltage in Communication System

Abstract: This paper presents emerging reasons of over voltage,forms of lightning,protection measures as well as all kinds of protection devices.

Keywords:Over voltage,Lightning,Protection,Devices

1引言

随着经济和科技的发展,人们对现代化的通信手段的依赖程度越来越强烈。现代通信正向大规模、高速度、网络化方向发展。这就要求通信设备和通信网络能够安全可靠的运行。但在日常工作中由于雷击和电磁感应等各种原因产生的过电压,时常破坏和干扰通讯系统及其附属设施(如交换机、远端模块、传真机、电话机、调制解调器、开关电源、机房空调等),造成财产损失、设备停用,严重时甚至威胁维护人员和用户的人身安全,给通信部门和用户带来巨大损失。因此,如何防止过电压的产生,减轻过电压造成的危害,一直是通信部门十分关注的问题。在具体的维护工作中,我们应针对不同的过电压产生的原因,采取相应的保护措施,以确保通信设备安全可靠的运行。

2过电压产生的原因

过电压的产生有多种原因,其中最常见的是静电放电、电磁感应等。

静电放电所产生的过电压中,最具代表性的是雷击过电压。电磁感应过电压包括雷电感应过电压和其它感应过电压等。

2.1雷击过电压的形成

密集于大地上空的带有大量正电荷或负电荷的云,称为雷云。当雷云中的电荷聚集量很大且具有较高的电场强度时,周围的正、负雷云之间或雷云与大地之间,可能发生强烈的放电现象,称之为雷电现象。

图1 实验中的雷电波波形

习惯上把大地的电位视为零,雷云的电位远高于大地的电位,由于静电感应而使大地感应出大量的与雷云电荷异号的电荷,两者类似于一个巨大的空间电容器。雷云中的电荷分布并不均匀,常常形成多处电荷聚集中心,当它的电场强度达到(25~30)kV/cm时,雷云就会开始向大地方向击穿空气,形成一个导电的空气通道,称为雷电先导。当雷电先导进展到离地面100m~300m时,地面上感应出来的异号电荷也在相对集中,尤其是向地面上较高的突出物上集中,于是形成了迎雷先导。迎雷先导和雷电先导在空中相互靠近,当两者接触时,正、负电荷强烈中和,出现极大的电流并伴有雷鸣和闪光,这就是雷电的主放电阶段,时间很短,一般为50μs~100μs。主放电阶段过后,雷云中的剩余电荷沿主放电通道继续流向大地,称为放电的余辉阶段,时间约为0.03s~0.15s,但电流较小,约几百安。

雷电波具有很高的电压幅值和电流幅值,前者难以测量,后者则可测得雷电流的幅值和增长速率(即雷电流陡度),这两个参数是防雷设计的重要依据。图1是在实验中得到的雷电波的波形,从图中可以看出雷电流从先导放电开始到最大值时间很短,一般约1μs~4μs,称为波头the;雷电流从最大幅值开始衰减,到幅值之半所经历的时间tta称为波尾,约需数十微秒。波头和波尾的整体波形为雷电流波形,通常可用斜角波头表示。雷电流(或雷电压)波形是一种脉冲

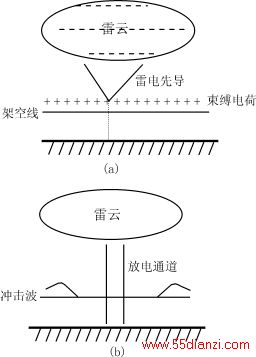

图2感应过电压冲击波的形成过程

(a)架空线上的束缚电荷(b)冲击涌流波,所以常称为冲击波,它是有极性的。

雷电流陡度a=di/dt,是波头部分的增长速度,单位为kA/μs。雷电流陡度越大,产生的过电压(u=Ldi/dt)越大,对电气设备绝缘的破坏性越严重。如何设法降低雷电流的陡度是防雷设计中的关键。

2.2雷电感应过电压的形成

在架空线路附近发生对地雷击时,架空导线上有可能感应出很高的电压,其幅值可达300V~400V,对电气绝缘的破坏性很大,必须设法加以防范。

在雷云放电的起始阶段,雷电先导中有大量电荷向地面挺进,这些电荷形成的电场对架空导线发生静电感应,于是导线上逐渐聚集起大量与雷云电荷异号的束缚电荷Q,见图2(a)。由于架空导线与大地间形成电容C,所以导线对地的雷电感应电压U可用下式表示

U=Q/C

在雷云放电的同时,架空导线上的束缚电荷因失去外界束缚力而变为自由电荷(形成感应雷电流),在雷电感应电压U的作用下以电磁波的传播速度沿导线向两侧冲击涌流,如图2(b)所示,通常称为感应冲击波,这就是感应过电压冲击波的形成过程。感应过电压冲击波沿架空导线侵入设备后,对电气设备的绝缘有很大破坏性。

感应过电压的幅值与雷电流的幅值成正比、与雷击地点到导线的垂直距离s成反比。若s≤65m,则导线上出现的过电压可认为是直击雷形成的过电压。

图3单支避雷针的保护范围

2.3其它感应过电压

对于通讯线路来讲,感应过电压不仅仅是雷电感应过电压。当通讯线路与电力电缆敷设于同一电缆管道中,当电流流过电力电缆时,在电力电缆周围就会产生一个电磁场,这一电磁场能在通讯线路中感应出干扰电压,这个干扰电压虽功率较低,但其持续时间实际上是无限的。特别是当电力电缆漏电时,对通讯电缆的危害将更大,因此在工程中应合理敷设电缆,尽量将不同类型的电缆管道分开。

从以上过电压产生的原因可以看出,直击雷过电压对通信建筑、无线基站、无线系统的铁塔、天馈线、发射机等高大建筑物和通信设备有较大的危害;而感应过电压对交换机、配线架、远端模块、变压器、开关电源、传真机、电话机等构成危害。这就要求对不同的设备,不同的过电压产生的原因,采取不同的防护措施。

3过电压的防护

3.1雷电过电压的防护

直击雷的防护一般采用避雷针、避雷线、避雷网等来保护被保护对象。

(1)避雷针

避雷针是一种高出被保护物的金属针,它的作用是将雷电吸引到金属针上来并安全地导入大地,从而保护附近的被保护物免遭雷击。当雷电先导通道向地面迅速发展而距避雷针顶部较近时,雷云中的电荷即被引向避雷针而导入地中。避雷针在结构上一般由接闪器、引下线及接地体3个主要部分组成。接闪器是避雷针顶部直接与雷云闪络放电的部件,一般用1m~2m长的镀锌钢管(直径大于12mm)或镀锌圆钢管(直径大于20mm)做成,镀锌的目的在于防腐蚀和防锈;引下线采用经过防腐蚀处理的圆钢(直径大于8mm)或扁钢(截面积大于12mm×4mm),一般应沿支持构架或建筑物外墙以最短路径下地,尽量减小雷电流在引下线上产生的电压降;接地体是埋入地下土壤中的接地装置,用来向大地泄放雷电流的。

图4单支避雷线的保护范围

避雷针的保护范围是根据模型实验结果而确定的,所谓保护范围是指被保护物在此空间范围内不会遭受雷击。单支避雷针的保护范围是以避雷针为轴的折线圆锥体,跟雨伞有些相似,如图3所示。折线的确定方法是:A点为避雷针的顶点,避雷针高度为h;B-B′水平线距地面高度为h/2;C(C′)点是地平面上距避雷针(垂直线)1.5h的点;自A点作-45°及225°斜线与B-B′水平线的交点B(B′)。联结ABC和AB′C′折线所包围的空间即为单支避雷针的保护范围,在地面上的保护半径r=1.5h。

被保护物的高度系指建筑物最高点的高度,被保护物必须完全处于折线锥体的范围之内,这样才不致于遭受雷击。对单支避雷针保护不理想的情况,还可以采用两支或多支避雷针保护,具体的计算方法与单支避雷针类似。

(2)避雷线

避雷线主要用来保护传输线路,它由悬挂在被保护物上方的钢绞线、接地引下线和接地体3个主要部分组成。

单支避雷线的保护范围如图4所示。由避雷线向两侧作与垂直面成25°的斜面,即构成保护范围的上部空间;在h/2处转折,与地面上离避雷线水平距离为h的直线相连的平面,构成了保护范围的下部空间,总体保护范围如同一个屋脊形空间,被保护物必须处于该保护空间之内。

比较图3和图4可知,同样高度的避雷针和避雷线,避雷针的保护半径(宽度)较大,在地面上保护半径约为避雷线保护宽度的1.5倍,因为避雷针先导的能力大于避雷线。

(3)避雷网、带

避雷网是在被保护建筑物屋顶上连结成的金属网格,用引下线接至接地体。金属网格可用直径大于8mm的钢筋或截面大于12mm×4mm的扁钢焊接而成,其边长不宜超过6m~10m。对于屋脊、屋角、屋檐、檐角等易受雷击的部位,宜采用避雷网防护直击雷。避雷网还有防护雷电感应的作用。

避雷带是在建筑物的边缘及凸出部分装设的金属钢带,利用浇灌在建筑物上的支持铁夹加以固定。支持铁夹高出屋面约100mm~150mm,每两支铁夹间的距离为1m~1.5m;钢带一般采用直径大于8mm的圆钢或截面积大于12mm×4mm的扁钢。避雷带同样需经引下线接至接地体,还可以与建筑物的钢筋焊接在一起,以减小接地电阻。

本文关键字:通信 电工文摘,电工技术 - 电工文摘

上一篇:异步电动机试验台系统的研制