摘 要:提出一种能灵活响应配电网络拓扑结构变化的复杂辐射状配电系统可靠性评估的故障遍历算法。该算法能有效地考虑配电系统的自动化特性,将故障后的系统恢复分为两个阶段进行。该算法利用父向搜索法确定故障的影响范围,并利用广度优先遍历搜索法将系统的故障部分分为故障修复区、前向故障恢复区和后向故障恢复区。该算法以面向支路的前推回代法为基础,利用树的添加和删除操作灵活响应各种支路开断及负荷转移所引起的网络拓扑结构变化,用父向搜索法确定所需进行潮流计算的子系统,并通过控制父向搜索法的搜索步数来灵活简化潮流计算。经算例验证,该算法是一种较为实用的可靠性评估算法。

关键词:复杂辐射状配电系统;可靠性评估;故障分类;故障遍历;父向搜索

1 引言

随着社会的发展及人们生活水平的不断提高,人们对电力的需求量在不断增加,而且对供电的质量及可靠性的要求也在日益增加。提高供电可靠性的主要措施就是通过提高系统的自动化水平来减少用户的停电持续时间。因此,对配电系统的可靠性评估必须考虑系统的自动化特性及故障后系统的恢复策略。由于配电系统的可靠性评估需要模拟大量的系统故障,所以需要多次进行各种开断潮流计算。因此,研究一种既能适合配电网的结构特点,又能响应配电网的各种拓扑结构变化的快速潮流计算方法,对开发一种能灵活考虑系统故障后的负荷转移及网络重构的配电系统可靠性评估算法是极为必要的。

配电网一般都成辐射状或运行在辐射状状态。基本的可靠性评估方法[1]是故障模式与后果分析法(FMEA)[2]。该方法以每一个线路的元件为对象,分析每一个基本故障事件及其后果,然后加以综合。对于当今复杂的配电网结构,故障模式后果表的建立将十分复杂。尽管配电系统可靠性评估的最小路径法[3]、网络可靠性等值法[4,5]等已经提出并具有相对的优越性,但对最小路径的求取和对子系统的多次连续等效均需花费大量的时间,而且它们均做了很大程度的近似。

文献[6]提出一种复杂辐射状配电系统可靠性评估的故障遍历算法。该算法通过基于数据结构的故障遍历技术来确定节点的故障类型,能有效地用于带子馈线的复杂配电系统可靠性评估,并有效地考虑了系统的容量约束。但该方法在考虑系统故障后的负荷恢复问题时,将各隔离或切换开关的响应时间视为是等同的,即未考虑系统的自动化程度,因而不能完全适用于现代自动化程度较高的配电系统可靠性评估 [7]。

本文提出一种能考虑系统自动化特性的复杂辐射状配电系统可靠性评估的故障分类及遍历算法。该算法以故障分类为基础,不用进行等值处理,不需进行“合并”与“分解”工作,能一次性形成负荷点和系统的可靠性指标,尤其对含有众多子馈线和众多隔离开关及备用电源的复杂辐射状配电系统,具有很强的处理能力。而且本文也对与之相适应的配网潮流算法进行了研究。利用树的添加和删除操作来灵活处理故障后配电网的各种拓扑结构变化,用父向搜索法确定所需进行潮流计算的子系统,以前推回代法计算子系统潮流,并根据不同精度要求及系统结构通过控制父向搜索的步数来灵活简化潮流计算。因此,本文给出的基于故障遍历技术的配电系统可靠性评估算法充分利用了配电网自身的结构特点,使潮流计算很好地嵌入到了可靠性评估算法中。

2 原理分析

2.1 负荷点故障类型的分类

本文是基于故障枚举思想,并利用遍历技术而发展成的一种可靠性评估方法。由各种枚举故障所引起的所有负荷点的故障类型是可靠性评估的核心,而遍历技术是确定负荷点故障类型的手段。

任何故障事件(主要考虑线路、变压器和断路器等元件故障及其组合元件故障)发生后,根据故障持续时间的不同,可将负荷点分成6类:a类故障事件发生后开关正确动作不受故障影响;b类故障时间为自动隔离操作时间;c类故障时间为人工隔离操作时间;d类故障时间为切换操作时间;e类故障时间为人工隔离操作时间+切换操作时间;f类故障时间为元件修复时间。

2.2 负荷点故障类型的确定

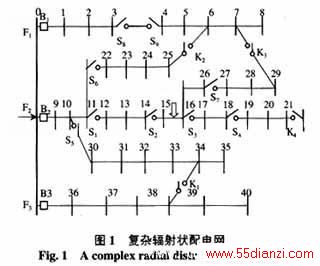

图1为一包含自动隔离开关、手动隔离开关、断路器、联络开关和切换操作开关的复杂辐射状配电网示意图,其支路编号与该支路的后端节点号一致。下面以图中箭头所指向的支路16为故障对象,对系统负荷点的故障类型做一简要分析。

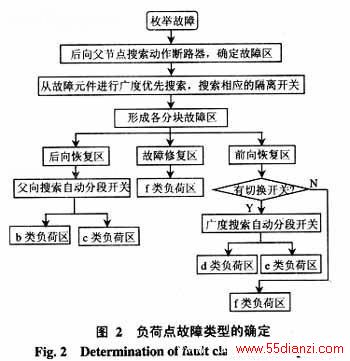

(1)确定故障的影响范围

当网络中支路16中的元件发生故障后,以该元件所在支路的表示节点为起点,顺序向后搜索父节点,直到首次出现断路器B2为止。则该馈线上断路器前的负荷点分别为b类、c类、d类、e类或f类(其类型的具体确定还需要进一步分析),而其它负荷点(包括该馈线上动作断路器后的负荷点和其它馈线上的所有负荷点)为a类,即正常负荷点。

(2)确定隔离开关的动作及其影响范围

当某一元件发生故障,断路器动作后,需要找到相应的隔离开关,将故障隔离起来,以便进行修复。本部分用广度优先遍历搜索法确定隔离开关的动作,为下一步确定负荷点的故障类型打下基础。其基本思想是:当支路16发生故障后,依次遍历搜索其相邻节点,当遇到隔离开关(或线路分段器)或达到线路末端时便终止该方向的搜索。进行可靠性计算时,先求出故障元件的1度节点(节点15、16),并根据节点属性判断是否遇到隔离开关。如果遇到隔离开关,则终止该方向的搜索,否则继续搜索故障元件的2度节点(节点26),并判断是否遇到隔离开关。如果遇到,则终止该方向的搜索,否则继续搜索其3度节点,直到该故障元件向任一方向都遍历到隔离开关或线路末端时才停止搜索。尽管节点14属于2度节点,但它的相应节点属性有隔离开关存在,所以不计入遍历范围。显然,遍历到的节点集(节点15、16、26记为 f)均为f类节点。

(3)形成各分块故障区

当系统中某一元件发生故障并被隔离后,系统可形成许多以动作断路器或隔离节点为根节点的分块故障区。动作断路器B2与所搜索到的隔离开关S2之间的区域为后向故障恢复区;所搜索到的各隔离开关S3和S7之前的区域(节点17~21、27~29)均为前向故障恢复区; f 所对应的区域为故障修复区。

(4)负荷点故障类型的确定

由于动作断路器的后向节点(父辈节点)及与它们相连的子馈线节点(子孙节点)均不受该故障的影响,其故障类型为a类;而断路器的前向节点则为b类、c类、d类、e类或f类。广度优先遍历搜索到的节点,即 f中的所有节点)均为f类。对于后向故障恢复区和前向故障恢复区的负荷类型可按如下步骤确定。

如果各分段隔离开关的动作均需要手工操作,且其操作时间均视为等同的话,则只需对广度搜索到的各隔离开关进行一步隔离操作即可对两个故障恢复区的负荷恢复供电,但这将对应一个很长的停电持续时间。如果配电系统含有自动隔离开关,如隔离开关S1、S4、S6,则必须根据隔离开关的不同动作时间对两个故障恢复区的负荷恢复供电,即分两步进行恢复供电。对于后向故障恢复区来说,由于自动隔离开关的响应时间相对很短,所以与自动隔离开关S1相对应的故障部分(节点9~11、22~25、30~35)可在极短的时间内首先恢复供电,其故障时间即为自动隔离操作时间,即为b类负荷点;而与各手动隔离开关相对应的故障部分(节点12~14),可通过手动隔离操作在较长时间后恢复供电,其故障时间即为人工隔离操作时间,即为c类负荷点。与之相似,对前向故障恢复区来说,与自动隔离开关S4相对应的故障部分(节点19~21)可在

较短的时间内首先恢复供电,其故障时间为切换操作时间,即d类负荷点;而与各手动隔离开关S3和S7分别相对应的故障部分(节点17~18和节点27~29),其故障时间为人工隔离操作时间+切换操作时间,即为e类负荷点。

综上所述,确定负荷点故障类型的程序框图如图2所示。

3 改进的潮流计算方法

面向支路的前推回代潮流算法实际上是一种简单的迭代法。近十几年来,对配电网潮流所作的研究大都是围绕这种方法进行的。该方法是一种结合配电网特点的潮流算法,直接取用支路参数,无需求解雅可比矩阵,具有编程简单、占内存小、数值稳定性好、收敛性好等优点 [8~10]。基于此,本文根据配电系统可靠性评估的特点,利用树的添加和删除操作灵活处理故障后配电网络的各种拓扑结构变化,以父向搜索算法确定所需进行潮流计算的子系统,以面向支路的前推回代法计算子系统潮流。现以图1为例,对这一改进的配电网潮流算法予以介绍,计算流程见图3。

当支路4故障后,断路器B1动作,将支路4两端的分段开关打开,闭合联络开关K2,则节点1~3可通过原馈线恢复供电。利用树的插入操作,将节点6作为节点25的子节点插入馈线F2后,如果不违反系统的容量约束,则节点4~8可恢复供电。因此,需要对新的馈线F2作潮流计算。本文利用父向节点搜索法,从故障点开始很容易搜索到馈线F2的根节点,以此节点为根,利用树的前向遍历和后向遍历技术进行配电网面向支路的前推回代计算。根据计算结果,即可判断发生线路容量越限或过负荷的点和线路。当然,也可闭合联络开关K3或同时闭合K2和K3。不过,为了保证系统的辐射状及经济运行,可利用配网重构技术,确定打开或闭合相应的隔离或联络开关。

上一篇:低压配电网谐波畸变的治理