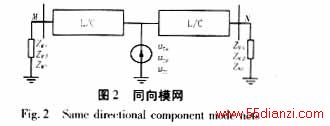

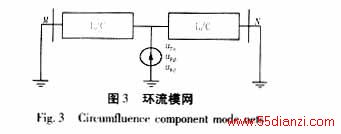

由以上模网图也可以看出,图2的同向量模网中双回线背侧的系统参数依然存在,故电流行波在到达M端和N端后其反射和折射将受双回线路背侧系统参数的影响。同向量模网中的行波传输和单回线相同。而图3的环流量模网中双回线背侧没有参数,行波到达M端和N端时将出现全反射,故行波在其中的传播不受双回线路背侧的系统参数影响,故其行波特征将优于单回线。

2 仿真验证

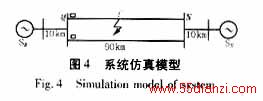

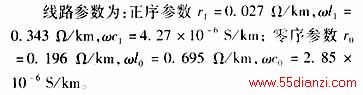

为验证同杆双回线环流量的行波特点,本文采用如图4所示的仿真模型。500kV电压等级双电源系统,线路全长110公里,中间90公里为同杆双回线,在线路发生单回线故障利用ATP进行仿真。

系统等效参数如下:

M端的系统参数:正序阻抗ZM1=j60.00Ω;零序阻抗ZM0=j46.80Ω。

N端的系统参数:正序阻抗ZN1=j45.20Ω;零序阻抗ZN0=j22.01Ω。

在仿真时,暂态数据的采样频率500kHz,即每2μs记录一个数据;记录数据长度为1000个,即只记录故障最初的2数据;以下所给的仿真结果分别是双回线故障线路行波的模和双回线环流量行波的模(它们的传播速度为259591km/s);所给出仿真波形的测点都选在M侧;另外,本文只给出了单回线故障中的单相接地故障的仿真。

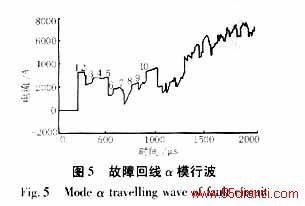

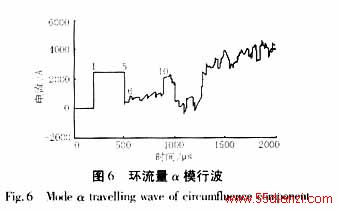

1) 金属性接地,故障发生在距M侧50km处,如图5、图6所示。

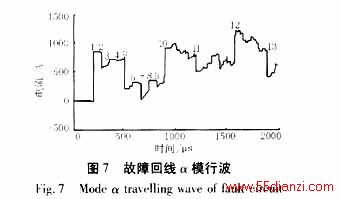

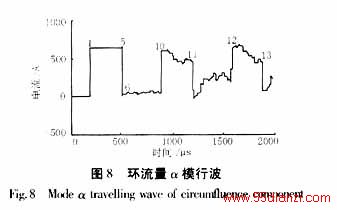

2)过渡电阻500Ω,故障发生在距M侧50km处,如图7、图8所示。

现在对以上仿真结果进行分析如下:在图5-8中的行波波头1对应故障点行波在双回线M端母线第一个反射波到达测点的时刻;波头2、3、4对应M背侧线路末端的第一、二、三个反射波到达测点的时刻;波头5对应故障点在N侧母线的第一个反射波达测点的时刻;波头6分别对应故障点与M侧母线间的第二个反射波到达测点的时刻、波头5在M背侧线路末端的第一个反射波到达测点的时刻、波头5在N背侧线路末端的第一个反射波到达测点的时刻,三者极性相同,互相叠加;波头7、8、9分别对应波头5在M和N背侧线路末端的第二、三、四个反射波到达测点的时刻,由于M和N的背侧线路都为10公里,所以二者总是同时到达,且极性相同、互相叠加;波头10、12分别对应波头1在M端和N端母线间经第一、二次反射后,到达M端测点的时刻;波头11、13分别对应波头5在M端和N端母线间经第一、二次反射后,到达M端测点的时刻。

从仿真结果可以看出:(1)双回线故障回线行波在波头1与5、5与10间包含有M、N母线背侧线路传来的折射波,而反模网中没有M、N母线背侧线路传来的杂波。(2)波头1、5间的时刻可用于行波测距,测距原理同双端行波测距。(3)双回线M、N母线处电流波为全反射。(4)波头1、10、12间的距离为双回线全长的2倍;波头5、11、13间的距离也为双回线全长的2倍;它们间隔周期出现,规律性强。

通过上述分析,可以将双回线环流量的行波特点简单归纳如下:①双回线背侧的反射波被消除;②本侧和对侧的母线反射最强烈;③故障点的反射较弱。所以可以通过本侧母线和对侧母线强烈的周期反射波来实现故障测距。

在利用双回线的环流量行波进行单端测距时,其原理和单回线的双端行波测距类似:要利用故障点行波在本侧母线的第一个反射波,和故障点行波在对侧母线的第一个反射波。在图6和图8中,如果令环流量行波的第一个上跳时刻(时刻①)为tu,第一个下跳时刻(时刻⑤)为td,行波的传输速度为v,故障点和测量点的距离为x,双回线路线长为l,则有测距方程:x=l-0.5v(td-tu)。

3 结论

同杆双回线环流量的行波具有不受双回线以外系统参数影响的特点,在本侧和对侧的行波都具有全反射的特征。故此,利用双回线环流量进行单端行波测距,在测距特点上相当于双端行波测距,且无需同步装置和通道辅助,故具有一定的现实意义和推广价值。

参考文献

[1] 索南加乐,葛耀中,陶惠良,等((SUONAN Jia-le, GE Yao-zhong, TAO Hui-liang, et al).同杆双回线的六序选相原理(The Micro-processor Based Fault Phase Indicator for the Double Circuit Line on the Same Tower Using Six Sequence Components)[J].中国电机工程学报(Proceedings of the CSEE),1991,11(6):1-9.

[2] 索南加乐,葛耀中(SUONAN Jia-le, GE Yao-zhong).用六序复合序网法分析同杆双回线的一些特殊问题(Analyzing the Special Problems of Double Circuit Lines on the Same Tower Using Six Sequence composite Sequence Nets )[J].继电器(Relay),1991,19(1):2-14.

[3] 徐丙垠(XU Bing-yin).利用暂态行波的输电线路故障测距技术,博士学位论文(Fault LOCAIION Technology of Transmission Lines based on Travelling Waves, Ph.D. Thesis)[D].西安:西安交通大学(Xi'an: Xi'an Jiaotong University),1991.

[4] 索南加乐(SUONAN Jia-le).同杆双回线的故障分析及继电保护,博士学位论文(Fault analysis and protective relaying of Double Circuit Lines on the Same Tower, Ph.D. Thesis)[D].西安:西安交通大学(Xi'an: Xi'an Jiaotong University),1991.

[5] 索南加乐,葛耀中(SUONAN Jia-le, GE Yao-zhong).同杆双回线跨线故障的准确定位方法(A New Accurate Fault Locating Method of the Fault between Two Lines on the Double Line on the Same Tower)[J].中国电机工程学报(Proceedings of the CSEE),1992,12(3):1-9.

[6] 葛耀中(GE Yao-zhong).新型继电保护与故障测距原理与技术(New Types of Protective Relaying and Fault LOCAIION Their Theory and Techniques)[M].西安:西安交通大学出版社(Xi'an Jiaotong University Press),1996.

[7] 董新洲,葛耀中,徐丙垠(DONG Xin-zhou, GE Yao-zhong, XU Bin-gyin).利用暂态电流行波的输电线路故障测距研究(Research of fault LOCAIION based on current Travelling waves)[J].中国电机工程学报(Proceedings of the CSEE),1999,19(4):76-80.

本文关键字:暂无联系方式电工文摘,电工技术 - 电工文摘

上一篇:电源输入端口的电磁兼容设计