利用二极管导通电压会随温度的升高而下降(-2.2mV/℃)的特性,采用将4个二极管串联作为温度传感器(即-8.8mV/℃)。M9,M10,M11是镜像电流源组成的恒流源,给4个二极管提供电流。芯片整个工作时,随着温度的升高,V点电压就会下降。只要检测V点电压就能知道当前的温度状况。这个电路就完成了把温度信号转变为电压信号的任务。以下是这个电路的仿真结果。

温度为50℃时的V点电压:V=2.4V;温度为120℃时的V点电压:V=1.78V.有了V点的电压信号,再作处理就方便许多。不妨设计一个迟滞比较器,其输入端低于1.78V就输出高电平信号(可以定义高电平为保护信号),其输入端高于2.4V就输出低电平信号,即解除保护。这就相当于温度超过120℃时进行保护,当温度恢复到50℃时再解除保护,重新工作。

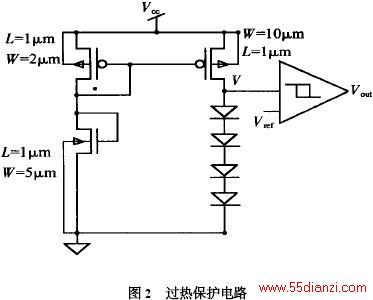

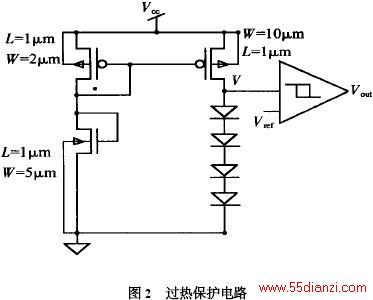

至于迟滞比较器的设计,在此不多赘述,。不过建议使用模拟式的,数字式的施密特触发器虽然也有滞回曲线,但调试起来比较困难,因为施密特触发器的上跳变点VT+和下跳变点VT-都和阈值电压VTH有关,而VTH是随着温度的变化而变化的。而模拟式的迟滞比较器的回差电压值只和参考电压和内部MOS管的尺寸有关,和温度无关,容易调节。过热保护电路的方框图如图2所示。

二极管温度检测电路的缺陷及改进

二极管温度检测电路的缺陷及改进 过热保护电路的另一个关键在于电路只受温度变化的影响,不受电压变化的影响。完全不受电压变化影响的理想情况是不可能出现的,就要想办法让电路尽量少受电压变化而带来的影响。

再来分析以上温度检测电路,把电压源由原来的5V改为4~6V之间变化的三角波,考察V点的波形可知,120℃的曲线误差为0.1V,折算成温度就有10℃的误差。50℃的曲线误差就有几十摄氏度。因此,有必要对此进行改进。

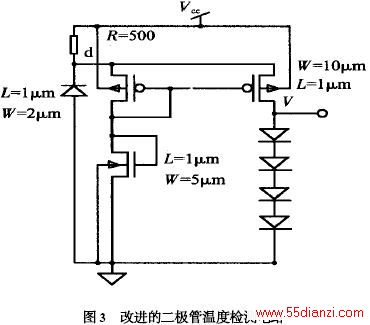

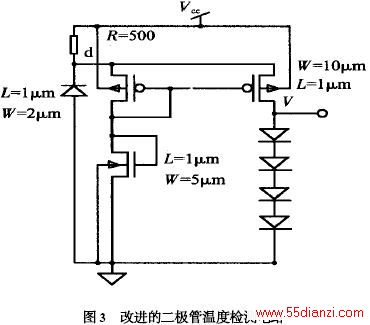

解决电压波动的常用方法是加1个稳压管。硅稳压管在4V以下是负温度系数,7V以上是正温度系数,4~7V之间的温度系数很小,可以忽略不计。改进后的电路如图3所示。

由仿真结果可见,加了稳压管之后,电路性能大大改善,只不过50℃和120℃时V点的电压值也有所改变,50℃时为2.16V,120℃时为1.535V。这样就彻底解决了电压波动的问题。

本文关键字:集成电路 电子技术,电工技术 - 电子技术